こんにちは!現場担当の井坂です!

最近やっと夜が涼しくなってきましたね!

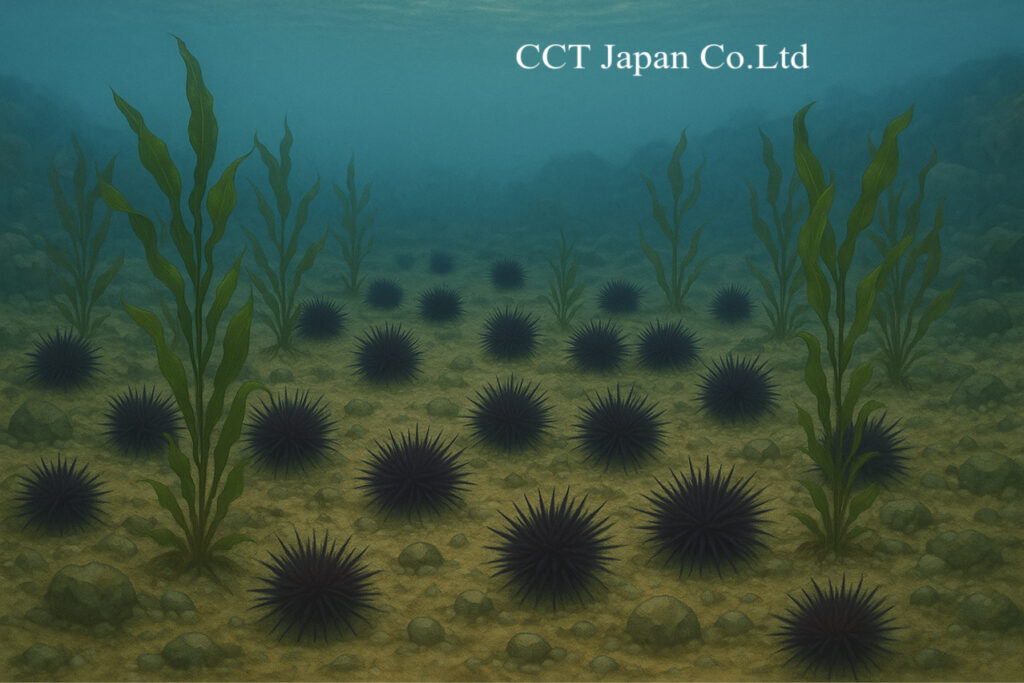

さて、前回は「磯焼け」についてお話ししましたが、今回が磯焼けの主な原因の一つ、「ウニ」について紹介していきたいと思います!

皆さんはウニは好きですか?私は加工していない生のウニが好きです!

しばらく生ウニを食べれていないので、割りたての生ウニ食べたいな~とたまに思います(笑)

個人的にムラサキウニ、キタムラサキウニ、アカウニの中だとアカウニが一番甘く感じて美味しかったです!

バフンウニはまだ食べたことないので食べてみたいですね~

日本各地で大量発生して漁師を困らせているウニは主にムラサキウニとガンガゼというウニです。

ムラサキウニは食用として流通していますが、ムラサキウニのご飯となる海藻がないと殻の中身がスカスカになってしまい食べることが出来なくなっています😢

またガンガゼも美味しい(らしい)ですが、ご飯となる海藻が必要なことと、ムラサキウニと違って刺がかなり細長く刺に毒があります!もし見かけても素手で触らないようにしましょう!

ムラサキウニは素手でも優しく持てば刺さることはありませんが、ガンガゼは刺がかなり細長く脆いうえにトゲの動きが若干機敏なのでムラサキウニと比べると刺さりやすく毒もあるため危険です✋

そんな美味しくも少し危険なウニですが、磯焼けの原因の一つと呼ばれているのはなぜでしょうか!

ウニの食性は雑食性ですが好き嫌いがあるようで、コンブ等の海藻類を好んで食します。

ムラサキウニは20℃近くなると放卵、放精を行います。また成熟している状態だと急激な水温変化や物理的な刺激でも放卵、放精してしまい、他の個体の放精・放卵で誘発されてしまうので成熟すればすぐに稚ウニが発生することになります。

またかなり長い間食べなくても餓死せずに生きていけるので、餌となる海藻が少なくてもどんどん増えることができます!

このように温暖化によって負のサイクルができあがり、漁師さんたちが駆除することで対応しています。

そのためキャベツウニのように、磯焼けした場所から身が空っぽのウニを採集して、キャベツ等の餌を与えながら蓄養することによって可食部を増やすという取り組みをしている企業が増えてきています。

蓄養されたウニは野生のウニと比べて餌を選定して、常に満腹状態で飼育しているため苦みが少なく、甘みやうま味が多いと言われています。

もし食べる機会があれば食べてみてください!

今回は海藻の天敵のウニについてご紹介しましたが、どうでしたか?

ただ美味しいトゲトゲした生き物ではなく、不思議な生態であることや、最近漁師さんを困らせている厄介な生き物ということを知って頂けたら嬉しいです!

ー参考文献ー

‘‘磯焼け漁場を活用したムラサキウニの収穫モデル”作成への取り組み

前回の投稿

日本の海藻がピンチ!?