こんにちは!現場担当の井坂です!

8月に突入して気温が一層高くなった気がしますね!

浜松は風が強い日が多いので、おかげでぎりぎり耐えられています!(笑)

熱中症にはくれぐれも気を付けてくださいね!

今回は日本の海藻がピンチ!?という題名ですが、みなさんは「磯焼け」という言葉を知っていますか?

数年前からテレビや新聞などで取り上げられることが増えてきたので知っている方は多いかもしれませんね!

磯焼けは日本各地で見られていて、北は北海道から南は沖縄までかなり広い範囲で発生しています。

そんな磯焼けについて簡単に説明していこうと思います!

〇磯焼けとは

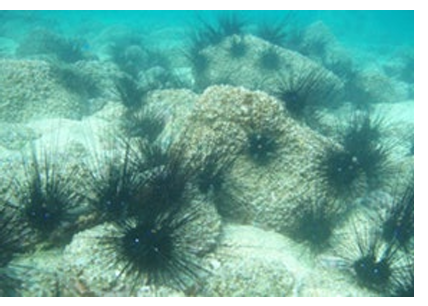

ワカメやコンブ等の海藻が著しく衰退し、砂地や岩場が露出し砂漠化してしまうことを言います。

海藻が無くなってしまうと、普段海藻に隠れて過ごしている魚(カサゴ、メバル等)が居なくなってしまったり、草食性の魚(ハギ、アイゴ等)のご飯がなくなってしまうなど、海藻類が採れなくなるだけでなく生態系全体に影響を及ぼします。

このガンガゼが大量発生することによって周辺の海藻が食べ尽くされてしまっています。

〇磯焼けの原因は?

主な磯焼けの原因としては、ウニ(ムラサキウニやガンガゼ等)による食害、温暖化によって水温が海藻の適水温を超えて海藻が生育しない、草食性魚類の食害などが主な原因です。

〇対策は?

現在、国や漁業協同組合、各地の漁師さんたちが協力し合って様々な対策を行っています。

海藻の種を供給、ウニの駆除、草食性魚類の駆除、ブロック等を設置して藻場を保全・造成しています。

〇過去と現在

「磯焼け」という言葉は1885年に大日本水産会に資料が紹介され、そこから研究が盛んになったとされています。

日本沿岸部の藻類の面積が1990年頃から2008年で22%減っているとされています。ただ、当時と現在で調査範囲と基準が全く同じではないので、この22%は目安となります。

一度磯焼けになってしまうと、そこから持続的に藻場が安定することはかなり難しいとされているので、1990年頃の藻場まで回復するには非常に長い年月と長期的な補助が必要だと思われます。

海が近い所に住んでいる方は見たことあるかもしれませんが、たまに堤防や岩場を見るとムラサキウニやガンガゼが壁面や底にびっしり張り付いて海藻が全くないというところがあります。

私は島根県、岡山県、山口県、静岡県と海の近くに住み続けていますが、海藻が全くない代わりにウニがたくさん居る。という場面をよく見たことがあります。また2.3年前は海藻が繁茂していたのに無くなってしまった。ということもありました。

静岡県ではまだウニによる食害は見たことがありませんが、アマモがかなり減少していますよね。

全国各地でウニの食害や温暖化による磯焼けで、環境が変わってしまっている所が多くあります。

メディアで取り上げられることが増えてきたので磯焼けの現状を知っている方が増えてきていますが、全然知らないという方もまだたくさんいると思いますので、ぜひ話のネタにしてみてください!

参考文献

・水産庁 第3章 磯焼けとは ←こちらから画像お借りしました。

・水産庁 第5章 我が国沿岸の磯焼けの現状

・ウィキペディア 磯焼け

もっと詳しく知りたい!という方はこちらを読んでみてください!

水産庁 第3版 磯焼け対策ガイドライン